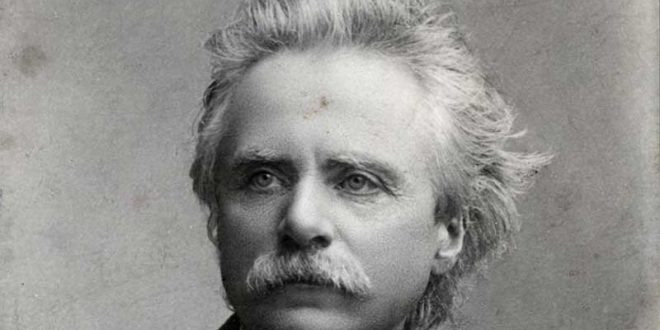

レガートとスタッカートが交互に出てくる中間部から見てみましょう。 Cedezはゆっくり、avec une grande emotionは気持ちを込めての意味。 スタッカートが多い曲の中、急に豊かなレガートの登場にびっくりします。 ワーグナーのオペラ「トリスタンとイゾルデ」から取ったテーマです。 解決しない和音の連結はトリスタンの和音と呼ばれ有名な和声進行です。 ドビュッシーはフレーズを拝借しユーモアを加えてアレンジしています。 軽いアメリカのジャズ風と、真面目なドイツ音楽の面白いミックスです。 ワーグナーは豊かにレガート、対するアチャカトゥーラ(短前打音)は鋭く。 内声のラーシ♭ーシの半音は悲し気なブルースから取ったフレーズです。 ユニゾンの最後の音は右手で取ると左手のバスの準備が楽になります。 音をおさえつつ鍵盤上で指を変えて右手上の動機を弾きやすいポジションで。 音楽は始めとほぼ同様でも工夫を凝らした和音の部分は大きく強弱変化させて。 ド♭シラソファ14321のあとミ♭は右手でオクターブを取って響きよく。 色々なスタイルが入った楽しい曲です。リズミカルに弾きましょう。

続きを見る »

ムジカ・フマーナ オンラインスクール

ムジカ・フマーナ オンラインスクール