奏法 クレメンティ ソナチネ Op.36-1 第3楽章

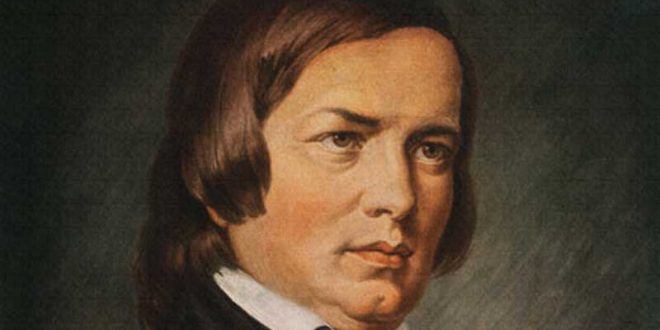

08 (1) シューマン 「子供の情景」 2025-03-22

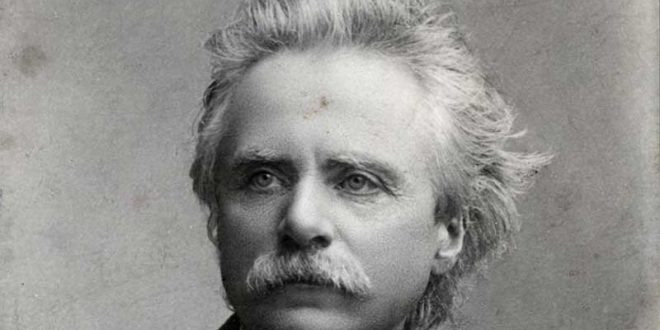

#234 グリーグ 抒情小曲集「昔々」(1)

抒情小曲集の60番目の曲「昔々」を学びます。 ゆっくり民謡の部分と中間のテンポの速い民族舞踊の部分で成り立っています。 今回は民謡の部分です。8分と16分音符の付点のリズムをよく感じて弾きます。 ゆるい3連音符にならないように緊張感を保ち鋭い付点のリズムを取ります。 パパパパと口ずさみながら、又16分と8分音符の部分を滑らかに繋ぐ練習も可。 16分音符をショートs、8分音符をロングLと考えsLsLとスイングを感じながら。 弾きながらどのようなリズムの性質かー真面目風かスイングかー意識しましょう。 脱力も大切です。ペダルを踏んで教会の中の賛美歌、コラールの響きのように。 この民謡の部分は2小節を1フレーズで。民謡には完全5度が多く登場します。 バロック時代はご法度だった平行5度ですがその前、中世では多く使われました。 古く素朴な響きの5度はマズルカや農民の舞踊ミュゼット、ブーレにも多いです。 最初の音をsfでインパクトを与え→pで。その後crescとdecでフレーズを纏めて。 2番目のフレーズは少し違った香り。3小節目で昔々を思い出すように。 2段目の左手の旋律は豊かに歌って。右手を軽くして左に集中しましょう。 f♯-g-f♯-fと右手のアルトも出して歌うソプラノとのバランスを工夫します。 animatoは勇ましくfでテンポを上げて。短前打音f♯はバラして強調し民族的に。 作曲家が装飾音を使ってどのような効果を狙っていたか探します。 右手のアルトや左のテノールなど声部をバランスよく。dimとritして。 大きな和音はアルペジオでとります。左手の音程の広い部分も同じように。 繰り返し2回目は大きくritしながらも付点は緩くならずに意識して3:1をキープ。 来週はダンスの部分を学びます。

続きを見る »#233 グリーグ 抒情小曲集「アリエッタ」(2)

抒情小曲集の第1集の1曲目、アリエッタを学ぶ2回目です。 まずは強弱を考えずに音を抜いて主要な音で輪郭を取ります。 フレーズの終わりはデクレッシェンドとrit、伴奏も旋律と同じ様に膨らまして。 1回目より2回目は強弱を減らしましょう。2段目も同様に2回目はエコーの様に。 スタッカートは鋭くなりすぎずに軽く。ミ・ミーレレードのように2音繋ぎます。 ミーレなど指は5-4でもいいですが5-5と同じ指でスライドさせても。回す動きで。 2音は重くならず大ー小。2回目は左手の伴奏からテノールのラシドシの旋律を強調。 3段目はペダルに注意。ファの上で踏んでいたペダルを後半離して響きを変えます。 雰囲気が変わって魔法のような瞬間です。次のレも同じ瞬間を聴いて。 クレッシェンドとデクレッシェンド、強弱も組み合わせましょう。 手首は柔らかく回す動き。レファーミも和音も手首を回して柔らかい音色で。 和音の左手は長い音を保持できるよう5-3指でレガートで。右は415がスムーズです。 down-upと回す動きで音を繋ぎます。先の伴奏は4つの和音にして変化を聴いて。 次はアルペジオに戻してテンポをキープしながら繰り返し弾きましょう。 下の段は3段目と同じペダル使い。最後は小さなcresc→dimとritで消えていきます。 3段目1小節、最後から3つ目ののペダルは一回踏み替えを増やして。 耳をよく使ってペダルに集中して弾いてみましょう。

続きを見る »オンライン講座 自由曲(2) 2025-03-13

拍感 クレメンティ ソナチネ Op.36-1 第3楽章

07 (2) シューマン 「子供の情景」 2025-03-08

#232 グリーグ 抒情小曲集「アリエッタ」(1)

抒情小曲集の第1集の1曲目、アリエッタを学びます。 メロディーを歌って連打を旋律的に弾きながら豊かな表現を目指します。 シンプルな曲を美しく仕上げるのはなかなか難しい事です。 ①メロディーと和声を合わせて練習②バスの旋律と伴奏の16分音符を合わせて ③メロディーをレガートしながら伴奏はスタッカートという練習ポイントを意識。 タッチは「押す」と「回す」の組み合わせ。手首を回しながら鍵盤を奥に押す様に。 鍵盤を下へ重く感じるのでなく、柔らかい回す動きの中で。 まず左の和音を掴むことが大切。和音と旋律の関係を聴く為に音を抜いても可。 始めは細部に拘らずに曲の輪郭や構成を理解する方向で。旋律の方向も確認。 フレーズの終りは自然に。森の中で色々な木に気付く様に和声の変化を観察して。 緊張感のある和音はびっくり表して。ファ♯がソに解決する瞬間を聴きましょう。 練習の最初の段階から曲の美しさに気づくことが大切です。 バスと16分音符の伴奏は動きを掴みながら音を聴いて。次はバスと伴奏です。 全て合わせて弾く時はテンポ落として。止まりながら立体感をよく聴いて。 右を歌う練習はメロディー以外をスタッカートで差をつけて練習しましょう。 メンデルスゾーン甘い思い出、ショパン別れの曲、月光ソナタと同じ要領で。 次回は表現やペダリングなどを見て行きましょう。

続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール

ムジカ・フマーナ オンラインスクール